京都式経営とは?『京都の企業はなぜ独創的で業績がいいのか』

【今回のテーマ】

京都式経営

【今回の一冊】

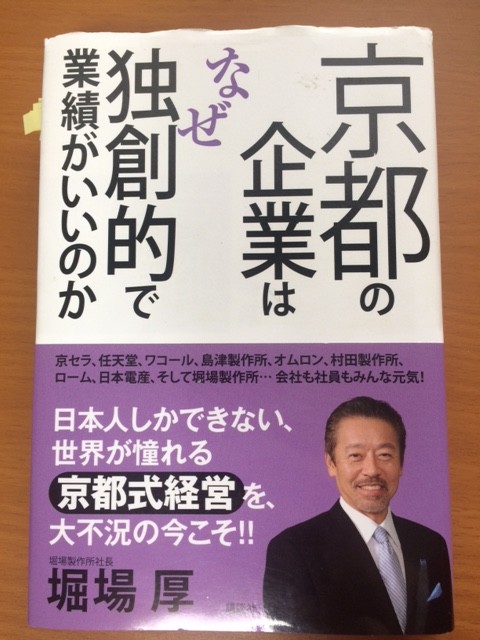

◆タイトル:『京都の企業はなぜ独創的で業績がいいのか』

◆著者:堀場製作所社長 堀場 厚

◆出版社:講談社

◆ページ数:230ページ

◆2011.10.20

【こんな方にオススメ】(5段階)

●京都式経営を学びたい ☆☆☆☆☆

●老舗企業の経営を学びたい ☆☆☆☆

●自社を長寿企業にしたい ☆☆☆☆

【レビュー】

●成長は自社だけでなく、他の企業も一緒に

ニンテンドーDSなどで馴染みのある任天堂をはじめとして、

日本航空や日本航空インターナショナルの会長を務める稲盛和夫氏が創業した京セラ、

ノーベル化学賞を受賞した田中耕一さんが勤務している島津製作所、

半導体・電子部品メーカーのローム、

自転車に乗ったロボット「ムラタセイサク君」のCMが有名な村田製作所、

健康器具で有名なオムロン、

ハードディスクの駆動装置用のモーターで世界の約八割のシェアを握る日本電産、

婦人下着で国内トップ・シェアを握るワコールなど、

それぞれの企業の強みを活かした独自色の強い企業が存在している都市、それが京都なのです。景気の変化や市場構造の変化など外部環境が移ろいやすい現代において、

事業経営を安定させるために最も重要なことは、

他社に追随したり、他社と競争を繰り返したりすることではありません。自分たちの価値観や信念を明確にして、わが道を歩むことが大切なのです。

そしてその秘訣が、歴史はあるが土地は狭いという京都の特殊な環境で育った企業に凝縮されています。

多くの人にとっては意外かもしれませんが、京都の企業人、あるいは京都の職人には、

自分だけが成長するのはよしとしない気風が、昔から存在します。成長するのであれば、自分だけでなく、他の企業も一緒に成長するという考え方です。

2005年に京都の税理士法人に転職した時が、私の京都企業との出会いでした。

最も印象に残っているのは、

「うちはまだ100年ですから・・・。」

という言い方。100年でもまだまだというところに京都の奥深さを感じます。

個人的に仕事をさせていただいた中で印象的だった老舗企業は創業約300年の9代目社長でした。

社史には、”蛤御門の変”などが書かれていました。

もともと長寿企業を志向している中で、京都の経営や、老舗の経営を勉強したいと思っていた時に本書に出会いました。

本書は堀場製作所の社長である堀場厚氏が書いたものです。

実体験、京都企業にまつわるエピソード、自社で行っていることが多く盛り込まれており、京都式経営の全体像を学べる内容です。

景気・不景気といった外部要因に対して、ブレない経営を目指す経営者、長寿企業を目指す経営者におすすめです。

(1)京都人が持っている4つの感性こそ京都式経営の源泉

1.人のマネをしないという考え方

京都には、共生という考え方があります。

それは自然との共生もそうなのですが、人との共生も含まれる。京都という盆地の限られた空間のなかで人との共生をするためには、

他人の仕事を邪魔するのではなく、自分にしかできない仕事を行うべきだ、

という考え方があるのです。たとえば、私たちの会社と島津製作所はともに分析・計測機器という製品を扱っている会社ですが、分析の方法や計測する対象が違います。

2.目に見えないものを重視する考え方

京都の生活文化のなかには、白黒つけずに灰色を大切にするという文化があります。

論理の積み重ねで、白か黒かというわかりやすい言葉で理屈を述べるのではなく、

白と黒の間にあるグレーゾーン、曖昧さを尊ぶのです。

現実は経済学者が予測した通りではなく、常に予測不能です。

なぜならば、経済の実態を動かしているのが、数字や論理では表現しにくい感情を持った人間だからです。

経営においては、数字として上がってくる事実を重視するのではなく、

会社の信念や価値観、あるいはステークホルダー(利害関係を有する者)などを重視する。

そうすることによって、会社の実力を発揮することができる。

3.事業を一代で終わらせず、受け継いでいくという考え方

他に追随したり、流行を追ったりせず、本業以外の投資に一切手を出さなかった京都企業は一体どうなったのでしょうか?

バブルが崩壊した後でも、京都の上場企業は一社も倒産しなかったといわれています。

自分の価値観や信念を明らかにして、我が道を進んだことが生き残りにつながり、その後の発展へとつながっていったのです。

4.循環とバランスという考え方

京都の生活習慣には物事のバランスをとるという考え方があります。

偏った見方や考え方、行動を取るのではなく、バランスを取る。

そうやって物事が循環していく、という考え方があります。

一つの事業に経営資源を集中し過ぎていると、どこかで事業経営にも無理が出てきます。

経営資源の分配をバランスよくすることで初めて売上も上がっていくし、

外部環境が変わってもそれに対応することができる、私はそう考えています。

(2)協力会社・販売会社との親睦を深める

お正月には、一日から三日まで、社員など、いろいろな人がひっきりなしに家を訪れます。

そういうとき父は、挨拶に訪れるお客様の応対をして、母は食事の用意や手伝いをしていたのを思い出します。

家には社員だけでなく、協力会社や販売会社の人たちも来られました。

そういう人たちに対しても父は自らきちんとおもてなしをしていました。

一緒に食事をして、お酒を飲んで、顔と顔を合わせての話を非常に重要視していました。

人というのは、契約とかお金の関係だけで動くのではなく、

想いを共有したり、信頼関係があってこそ初めてビジネスは成り立つのだと、子ども心に感じたものです。

いまでも協力会社や販売会社の創業者に、「あつし君」とか「あっちゃん」と呼ばれることも珍しくありません。

自宅に協力会社や販売会社の人が来られるたび、

「私たちの会社はこの人たちのおかげで成り立っているのだ。」

と感じます。

私たちは、50年以上前から、社員だけでなく外部の協力会社や販売会社とのつながりを重視してきました。

現在、私たちは約800社の取引先様とお付き合いがあり、製品を納入していただいております。

部品の組み立てなど、生産の八割方を、そうした取引先様に依頼しています。

そして、さらにそのうちの主要80社で「楽洛会」という親睦会をつくっています。

協力会社の幹部は2~3代目が中心です。

高校や大学を卒業した20~30年前から、勉強会やゴルフコンペをするなか、

言葉遣いやマナー、ビジネスに必要な基本的なセンスを、いろいろとアドバイスしてきました。

そのメンバーがいまや社長や幹部になり、ビジネスも深化してきました。

資本関係がなくても、私たちだけが生き残っても、協力会社が生き残れなければモノづくりに支障を来すことになります。

2009年度の生産量急減の時も、私たちは苦しい状況にあっても発注を続け、協力会社の経営を支えることができました。

(3)2000人以上の社員が社長と毎年直接コミュニケーションできる社内誕生会

現在、毎月一回、100名から130名の社員を招待して、立食パーティ形式の誕生会を開催しています。

誕生会は創業間もない頃から開催していました。

当時は、母が手作りケーキでもてなし、社長をしていた私の父や役員自らがエプロン姿で料理をつくり、社員に振る舞ったりしていたものです。

社員数も増え、一時、誕生会の社員にケーキを贈るというスタイルになりました。

しかし、電子メールで社長に直接意見を伝える制度をつくっても、メールが来ないことから、

経営についての考え方、これからの会社の方向性やビジョン、こうしたことに関する議論は電子メールを通じてはできないと感じ、復活させました。

手間も時間もかかりますが、やはり直接、社員の顔を見て語りかけ、コミュニケーションを取るのが一番です。

誕生会の対象になるのは管理職を除く全社員。国内グループ会社の社員も対象になります。

その月に誕生日を迎える社員を私が招待するという形式で、役員がホスト役になり、社員をもてなします。

最初の20~30分は、ここ1ヶ月にあった出来事やそこからの感想、それに対するアイデアなど、私の行動と想いを社員に講演する形をとります。

その後、誕生者の代表男女各1名と私の計3名が誕生ケーキに入刀し、パーティがはじまります。

各テーブルには誕生日を迎えた社員の指定席をつくり、テーブルごとにホストの役員がついて応接。

私と社の最高顧問である父は、全テーブルをまわって直接、社員とコミュニケーションを図ります。

一般の社員は、日頃、社長と話す機会がほとんどありません。

しかし、このときばかりは、新入社員からベテラン社員まで、私と直接話し、最後には私は全員と握手します。

毎月行われる誕生会には私が必ず出席するので、一年経てば全社員と直接コミュニケーションできることになります。

●不景気のときにこそ投資を

会社の経営も、不振を極めているときほどフルスロットルにして、

スピードを上げなければなりません。つまり、景気が悪くて業績が厳しいときにこそ、

新製品の開発にお金をかけ、「人財」に投資しなければならない、ということです。もちろん、その一方で、不採算事業を見直し、ダメなら事業をやめる。

こうしておけば、景気が回復したときの上がり幅も大きくなるからです。

ところが日本の企業の多くは、景気が悪いときに限って何もしません。

そして開発費を削ったり、人員削減をする。

こうなると、将来への先行投資がなされていないので、

景気が回復しても、上昇気流に乗ることはできません。

京都企業は景気が悪いときこそ、将来のための投資をします。

そして、景気がよくなったときには新製品が揃い、また新工場が完成しているため、景気回復後の急激な需要増に対応できる供給力が備わっています。

さらに、先行投資をしているので、設備投資をした分の減価償却が進んでおり、利益幅も大きい。

景気が悪くなってから「さて、どうしよう」と考えるのでは、浮かぶ瀬はありません。

そうではなく、景気が悪いからこそ、「いまが勝負どきだ」と考えなければならない。

技術への投資を大幅に削ったり、採用を大幅に縮小したりするのではなく、逆に拡大すべきなのです。

「好況よし、不況なお良し」という松下幸之助さんの名言が思い出されるお話です。

京都には日本的な経営が凝縮されているのだなと感じました。

私も個人でできることはしれていますが、目の前の仕事で忙殺されている時ほど、

「将来に向けてあれができていない、もっとあのテーマを深めなければ」

という気持ちが強くなり、気持ちが焦ります。

逆に、少し仕事に余裕ができれば、

「よし、今のうちにあれを勉強しておこう。」

とむしろ好機のようにとらえます。

この発想も京都式経営に興味を持ち続けているおかげでしょうか。

堀場製作所のように、社員も協力会社も販売会社も大切にして、周囲が皆幸せになる経営がもっと増えていくよう、微力ながら私も努力していきたいと思います。

【目次】

はじめに-世界大不況のなか京都企業の業績がV字回復した理由

序章 バブル崩壊で京都の企業は

第一章 不況時こそ京都式経営

第二章 見えない資産の価値

第三章 「人財」の育て方

第四章 京都式バランス経営の秘密

第五章 京都式がまだまだ飛躍する理由

あとがき-東日本震災を経て日本人の声望が高まった理由

【今回の一冊】

◆タイトル:『京都の企業はなぜ独創的で業績がいいのか』

◆著者:堀場製作所社長 堀場 厚

◆出版社:講談社

◆ページ数:230ページ

◆2011.10.20

【おすすめ度】(5段階)

●総合 ☆☆☆☆

●読みやすさ ☆☆☆☆

【関連書籍のレビュー】

【関連ブログ】

【関連サイト】

【編集後記】

気がつけばあと1冊で200冊目ですね。

ゆっくりですが、一歩一歩進んでいくと、大きなものになっていくのを実感しています。

【目指せ200冊レビュー!】

今回で199冊目です。

【過去の書籍紹介はこちらのブログに書いていました】

【おわりに】

最後までお読みくださりありがとうございました。

今後とも引き続き、当ブログをよろしくお願い

いたします。

この記事へのコメントはありません。