中小企業診断士独立体験記04~20代独立への経緯~【27歳で独立10年目記念】

ここではかなりぶっちゃけた中小企業診断士独立への経緯をお話します。

更新履歴

初稿 2017.6.5

更新 2019.2.19 全体的に加筆

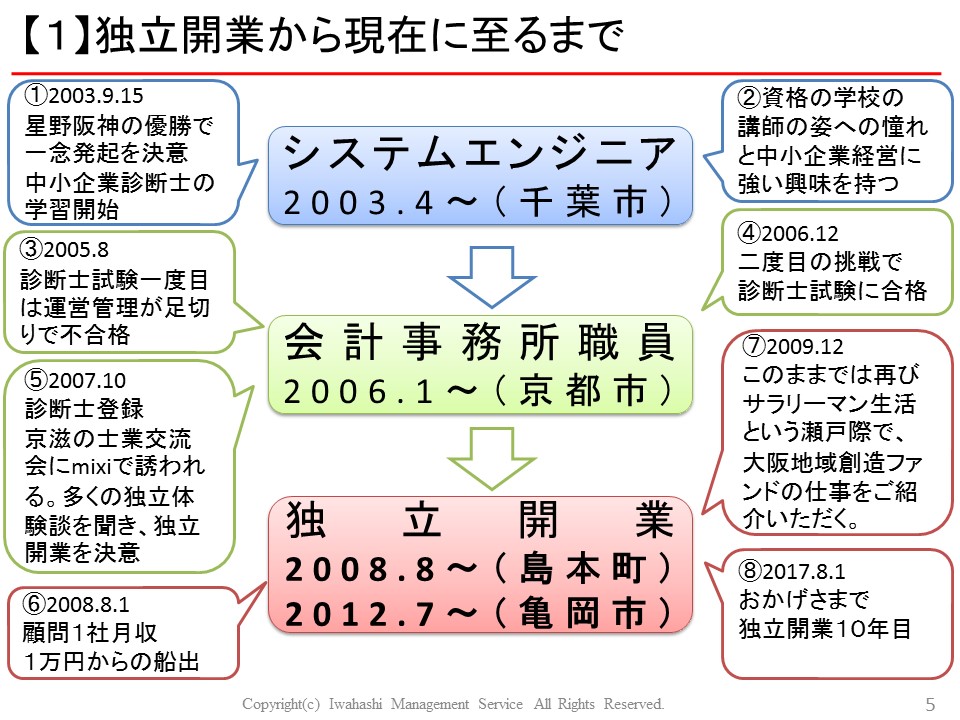

1.星野阪神の優勝で一念発起を決意

システムエンジニアとして働いている時に、私は顧客企業の担当者と直接折衝する立場で働いていました。

また、担当していた管理会計システムは、会社全体を把握することが重要に感じました。

そんな中、1992年の亀山・新庄フィーバーの時から熱狂的な阪神ファンだった私は、星野阪神の優勝に感激しました。

「あの弱かった阪神が優勝した以上は、自分も何かをしなければ。」

と、本気で思いました。

それまではずっと弱くて、大阪人としてはそれもネタであり、出来が悪い息子ほどかわいいという心境でした。

優勝の翌日はスポーツ新聞を買い漁りました。デイリースポーツは読む用と保管用に2部買いました。

当時は関東にいたので、京王百貨店の優勝セールにも行きました。

ここで、プロジェクトチームの方が中小企業診断士をお持ちであったこと、経営全体を学べることから中小企業診断士の学習をはじめることを決意しました。

日本マンパワーのストレートコースで、現金39万円を支払い、毎週土曜日午後に通学しました。

二次試験対策が始まってからは日曜も昼間はまるまる勉強しました。

集中力が切れている仕事後の夜学習に限界を感じ、早朝、通勤ラッシュ前の電車に乗り、勤務先の駅前にあるマクドで朝マックを食べながら毎日朝勉をしました。

参考書は電車など、移動時間を活用しました。

こういったことが継続できたことは、勉強内容自体がとてもおもしろかったことと、勉強仲間ができたことが大きかったです。

2.資格の学校の講師へのあこがれと中小企業経営に強い興味を持つ

日本マンパワーにお世話になったご縁が、この後の私の進路にも大きな影響を与えました。

講師は独立している中小企業診断士の方で、とても活き活きとお仕事をされている姿が大変魅力的でした。

「おもろいから今の仕事をしている」

とその先生は言われました。

「こんな風に私もなりたい」

と本気で思いました。

また、これまでは大企業と大企業のビジネスの場にいたのですが、学習を進める中で中小企業経営に強い興味を持ちました。

そして、中小企業経営に直接触れられる仕事を地元関西でと思い、京都の会計事務所に転職しました。

私にとって、住心地のいいのは大阪だったということに、関東に住んでみて気づいたということも申し添えておきます。

3.中小企業診断士試験への挑戦(一回目)

私が試験を受けたのは科目合格制がはじまる前でした。

科目合格が2年先まで有効ということはなく、合格か不合格かのいずれかでした。

一度目の試験では、全体では合格ラインである6割を取っていたにもかかわらず、運営管理が足切りの4割以下で不合格でした。

受けた直後から運営管理は自信がなかったのですが、解答速報を見たらギリギリ40点でした。

しかし、正式な解答を見ると、あと1問で40点に届かず涙を飲みました。

経済学、運営管理の生産管理、経営法務が苦手科目でした。

工場に全く縁のない方は、工場見学や溶接体験などをしてみた方が良いように後で思いました。

年内は落ちたショックで、結果発表後は全く勉強もしませんでした。

4.中小企業診断士試験への挑戦(ニ回目)

年があけて、再び勉強を再開しました。

特に学校などへはもう行きませんでした。

確かこの時から科目合格が認められるようになったのですが、いっかいでトータルで合格できました。

勉強法は朝早く出社して誰もいない中で勉強をしていました。

二次試験は過去問を解いたぐらいだったように思います。

日本マンパワーの教えであった、

SWOT分析をして、強みと機会から事業の方向性を考え、具体的な課題解決策を提案する。

全体として一貫性を重視する。

だけを頼りに取り組んだところ、なぜか運良く合格できました。

合格できた理由は不明です。よく合格できたと思います。

この考え方は、どういった課題解决の相談であっても、事業のコンセプトをまず考えることにつながっています。

5.他士業の独立体験談に触れる

中小企業診断士の資格を取得できたことが大きな転機となりました。

たまたまmixiで京都・滋賀の士業交流会にお誘いを受けたのが大きなきっかけでした。

ここで初めて士業として独立している人たちの世界に触れました。

みなさまの体験談を聴いていると、背景はさまざまですが、

「独立してみたらなんとかなった。」

という点は共通していた記憶があります。

まったく戦略的ではありませんが、みなさまの話にも後押しされ、

中小企業の経営をより良くすべく独立開業を決意しました。

資格を取得できたことで、視界が変わりました。

今思えば、楽観的であることはとても大切な要素かもしれません。

<20代で独立することの意味>

私は27歳で独立しました。

今思えば、25~30歳くらいでの独立は良いタイミングのように思います。

ある程度、社会人経験を持ち、得意分野がそこそこできている状態です。

ただ、必殺技レベルでないと、私のように厳しい船出となる覚悟がいります。

1.身軽(未婚で子どももいない場合)

2.再就職も若いほどしやすい

ただ、中小企業診断士の合格者は30代と40代が全体としては多いのが現状です。

社会人にになってから、自己啓発で勉強される方が多いのではないでしょうか。私も最初は自己啓発が動機でした。

1次2次試験ともに働き盛りの30~40代が、受験者の約6割を占め、会社の経営や管理業務などのノウハウが必要な世代の受験者が多く見受けられます。

by LEC 中小企業診断士の難易度と合格者データより

家族があり、これから子どもの教育費も必要。住宅ローンもある。という損益分岐点が高い状況では売上の見込みのない独立はハードルがかなり高そうです。

なので、子育てが一段落した段階や早期退職制度の活用、あるいは定年退職後50~60代でこの世界に入られる方も結構おられます。

私のような20代で独立する方は京都府中小企業診断協会ではほとんどいません。長らく、最年少独立診断士の座を守っていました。

<20代で中小企業診断士として独立するメリット>

一方で、若いことのメリットもありました。これは独立してみてからわかったことです。

・「若くてフットワークのいい人」を求められている場合がある

・若い経営者の場合、専門家も若い人、年代が近い人を求める場合がある

・頼りなく(?)していると、先輩診断士がかわいがってくださる。いろいろ教えてくださる。仕事を紹介してくださる場合も。もちろん、そのためには謙虚さが必要です。

・支援機関の若い職員と関係をつくっていると、その方々がだんだん偉くなっていかれ、それが新たな仕事につながる。私が独立当初、特に役職がなかった人が、今では”次長”や”部長”になられている方がおられます。20代からスタートしていると長期的な信頼関係構築にアドバンテージがあります。

・商工会、商工会議所などの中小企業支援機関は、意外と若い診断士を求めています。また、新鮮な若いセミナー講師を求めています。これらは横のつながりが強く、狭い世界です。一回目で好印象であれば数珠つなぎ的にチャンスが広がります。小さな仕事でも決して手を抜かないことです。

6.月収1万円からの船出

会計事務所時代のつながりから、お試しで1社月1万円の仕事を最初にいただきました。

ここから独立当初の苦闘がはじまります。

一時しのぎに個人向けパソコンサービスを企画することもありました。

どうしたら仕事を得られるのかの迷走が続きました。

<独立後にスカウトされる?>

実は独立後、商工会・商工会議所・府などの中小企業支援機関の方から、

「うちで正社員として働かないか?」

とお誘いいただいたことが何回かあります。

今は商工会・商工会議所でもスタッフの高齢化が進んでいるところもあり、将来の幹部、事務局長候補を求めている場合もあります。

若くて活き活き働いていると、こういったお声掛けがあることもあります。

また、年間○○○回で、日当をいただき働く、嘱託職員としての求人はもっとあります。

独立当初は売上の基盤になり、大変ありがたいことです。こういったことは、クチコミ・紹介で話がくることが多いです。できる診断協会の先輩方と早めに人脈を作っておきましょう!

診断協会のメーリングリストに求人が告知されることもありますし、先輩診断士が支援機関から紹介を依頼され、お声かけいただく場合もあります。※都道府県にもよると思います。

7.サラリーマン逆戻りの瀬戸際で、大型案件をいただく

顧客がいること。売上があることがいかにありがたいことか、

勤務時代には見えなかったありがたみを痛感した時期でした。

このままでは資金も底をつき、廃業かと思われた時に、

現在もさしていただいているおおさか地域創造ファンドのコーディネーターというお仕事の機会をいただきました。

これまで取り組んできた京都府中小企業診断協会の先輩を中心とする人脈づくりが、大変ありがたい機会につながりました。

先輩のみなさまには大変感謝しています。仕事と子育てで今はバタバタですが、私もこれから独立開業される方へ何かの協力ができたらと思っています。このブログもその一環です。

私の場合、独立開業からそれなりの収入を得られるまで、17ヶ月を要しました。

収入はなくても、1年遅れで支払う住民税・年金・健康保険といった支払いはあります。

軌道に乗るまでの間の資金に何ヶ月分の余裕を持つことができるかは非常に重要だと思います。

8.おかげさまで独立開業10年目

おおさか地域創造ファンドと京都府中小企業診断協会を起点にするご縁からさまざまな仕事につながり、今では売上構成もずいぶん変わりました。

まだまだ経営は課題だらけですが、10年目を節目に次のステージにチャレンジしたいと思っています。

次回は診断士の仕事と、案件獲得の経緯についてです。

内容は重なる点もありますが、こちらの記事もどうぞ。

【記事一覧)中小企業診断士独立体験記(27歳で独立10年目記念)

オンラインバーゆうてんかのご案内

ここまでお付き合いいただき、ありがとうございます。私が主催しているオンラインサロン「オンラインバーゆうてんか」では中小企業診断士も数名所属しております。これから独立する人は私個人としても応援したいです。独立について相談を投げかければ、少なくともマスターである私は回答します。もしご興味があれば、サロン案内ページをぜひご覧ください。

インスタグラム

インスタグラムでも、ゆうてんかアカウントを作成しました。地域密着で頑張るスモールビジネス、これから創業・開業する人を応援するためにマーケティングや中小企業経営のヒント、ゆうてんか活動に関するマスター雑記を発信していきます。よろしければこれをご縁にフォローいただけると嬉しいです。

ツイッター

ビジネス発信のメインはツイッターです。2019年12月に827フォロワーだったのが、2年で約6,000人の方に新たにフォローしていただき、オンラインサロンのメンバーの9割がTwitterからの新たな出会いと入会でした。Twitterをされておられましたら、ぜひこちらでもつながりましょう。

この記事へのコメントはありません。